莫迪在华连发20帖,代表印度签字,宣言全票通过,但中国还有遗憾

莫迪的专机刚从天津起飞,他就在社交媒体X上敲下“富有成效”四个字。这条迅速传遍全球的简短推文,像一枚外交信号弹,背后藏着远比表面更复杂的棋局。

莫迪这趟行程,几乎是把“务实”两个字写在了脸上。

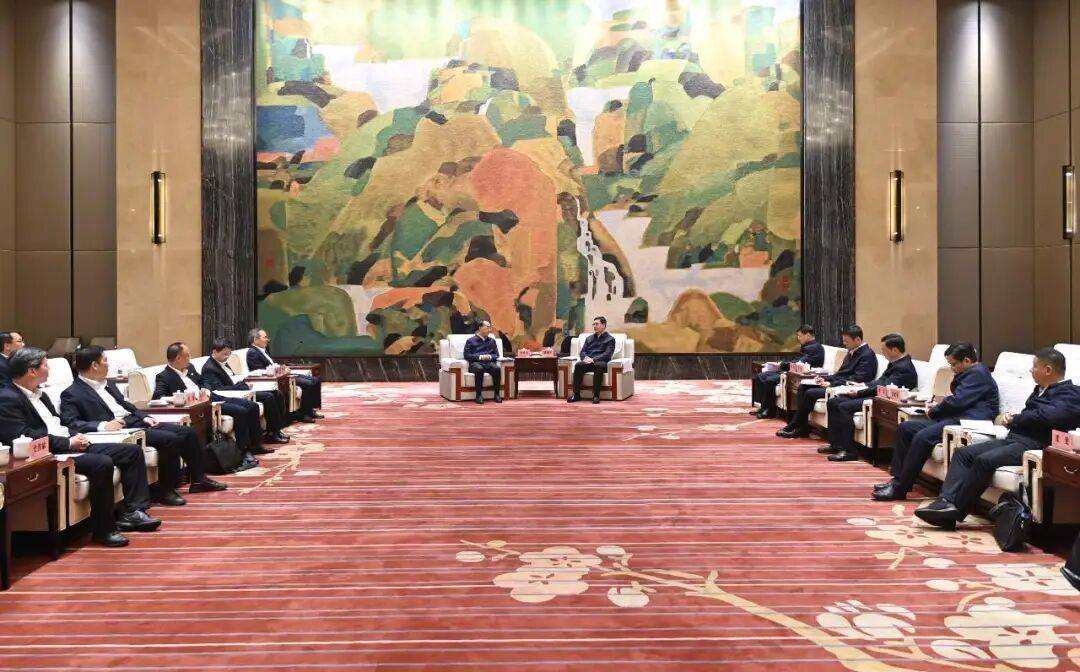

根据环球网消息可知,在上合组织天津峰会期间,他密集会晤多国领导人,连发二十多条社交帖文,高调展示印度的外交活跃度。

这不是普通行程记录,而是一场精心的国际形象策展。他穿梭于各国领导人之间,积极互动、交换意见,试图向世界传递一个明确信息:印度已准备好站上多边外交的中央舞台。

而中国作为此次上合峰会的东道主,为这场“印度秀”提供了关键平台。莫迪那句“感谢中国的努力”,绝非客套话。

值得玩味的是,就在几个月前的G7峰会上,莫迪几乎被西方冷落。

而在天津,他获得了充分表达的空间,甚至有机会在《天津宣言》这份重要文件中推动一项罕见举动——公开点名谴责美国和以色列对伊朗的军事行动。

分析认为,这一动作隐含了印度外交政策的微妙调整。近期美印贸易摩擦不断,特朗普政府屡次向印度施压,莫迪显然需要寻找新的杠杆。支持上合组织谴责美国,既是对华盛顿的反制,也是向俄罗斯、伊朗等成员国递出的橄榄枝。

而从更广视角看,印度正试图在“西方盟友”和“全球南方”之间重新定位——既维持与美日澳的合作,又不愿放弃在上合、金砖中的话语权。

而中国,显然是这场再平衡中的关键一方。

在与中方互动时,莫迪主动提到“共识大于分歧”,强调愿通过对话解决边界问题,甚至说出“要在互信、尊重和体谅的基础上发展对华关系”——这话,以前可没听过。

展开全文

可以说,莫迪在天津的言行,几乎句句有深意。

他说“世界经济高度不确定,中印作为重要经济体更应合作”,表面是客套,实则是在对中国喊话:印度需要中国的市场、投资与合作空间,来抵销美国的压力。

对于印度来说,在全球经济保护主义升温、供应链重构加速的背景下,与中国的合作已不再是“可选项”,而是“必选项”。

这也是为什么他高调评价此次访问“富有成效”——这话不光是说给国际听,更是说给国内选民和资本听的。

但“富有成效”不等于没有分歧。

中方回应得也很有层次——我们愿意扩大合作,但前提是“互利共赢”;边界问题不能定义中印全部关系;两国在多边场合应当协作而非对抗。

中方还向莫迪明确提出四点建议,包括加强战略沟通、扩大务实合作、妥善处理边界问题、加强多边协调。每一点都戳中印度的摇摆心态。

尤其是“不要将中国视为威胁”这一句,明显是针对印度长期以来在安全和经济上对华的矛盾心理。

而莫迪的回应虽积极,却仍留有余地——他说“伙伴而非对手”,但未如中方那样明确说“合作”伙伴。这种细微的措辞差异,恰恰反映出印度仍在试探和权衡。

此外,尽管莫迪感谢中国、赞同多数合作议题,《天津宣言》也获得全票通过,但在最关键的一项上依然没有让步——《天津宣言》中明确写道“八个成员国支持一带一路倡议”,唯独印度除外。

十多年来,印度始终拒绝为一带一路背书,这次在中国主场,莫迪依然坚持了这一立场。这也算是中国此次峰会的一大“遗憾”,也反映出中印之间深层次的结构性矛盾:既有地缘战略上的猜疑,也有区域经济影响力上的竞争。

印度不愿接受一个由中国主导的区域合作框架,更警惕中巴经济走廊等涉及克什米尔的项目。

所以我们看到印度是一种极具现实主义的“双轨模式”:在能合作的领域,比如贸易、气候变化、多边治理,双方积极推进;而在存在根本分歧的议题上,则暂时搁置、继续对话。

从天津峰会整体来看,真正的主角或许不是某个国家,而是“全球南方”的集体觉醒。

上合组织通过《天津宣言》释放出一个强烈信号:非西方世界正在形成自己的议程和价值立场。

谴责美国和以色列虽看似突然,实则反映了成员国在捍卫主权、反对干预内政上的共同立场。

印度这次选择站在“全球南方”一边,也意味着它正在重新评估自己在世界中的位置——不是作为西方的附庸,而是作为多极世界中的一极。

说白了,印度这场访问,本质上是一次双向试探。

印度希望借中国缓解美国压力、拓展经济合作空间,而中国则保持谨慎乐观——我们欢迎印度释放善意,但更看重实际行动。

毕竟过去几年,印度在边界问题、对华产业政策、以及参与美国主导的“四方安全对话”(QUAD)中没少给中国制造麻烦。

未来中印怎么走?

短期内,经济合作可能会加快。印度需要替代美国的市场和供应链选项,中国则有望在新能源、基建、数字贸易等领域与印度展开更多合作。

但中长期来看,印度能否真正跳出“经济靠中国、安全靠美国”的摇摆策略,才是关键。

简单来说,未来莫迪是否会延续“亲上合”姿态?印度在美印摩擦中会不会进一步向中国靠拢?这些都将取决于一个核心变量:美国的态度。

国际关系中没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益。莫迪的“富有成效”四个字,印度听得懂,中国听得懂,美国——当然也听得懂。

评论